在一战中,一款新式武器的出现改变了战争的结构与方式,衍生出了大量新式战术,这就是坦克。众所周知,世界上第一款参战的坦克是英国的Mark I型,首次参战是在1916年11月15日的索姆河会战期间。除此之外,第一款广为人知的原型坦克是1915年7月制造的小游民坦克。法国的施耐德、圣沙蒙,德国的A7V等坦克也颇具知名度。但绝大多数人都不知道,早在1911年,一位名不见经传的奥匈帝国军官就曾设计了一款在现在看来如同穿越物的坦克。

【图1:Mark I型坦克】

在1900年以后,很多国家都开始了装甲车辆的设计,主要成果大多是公路机动的轮式装甲车。奥匈帝国也在这个设计潮流中制造出了几款装甲车辆。但在一战前,各国在训练中发现轮式装甲车在山地、泥泞地面、草地等复杂路况下机动能力非常差劲,因此开始了履带式战斗车辆的研制工作。然而,由于各国对未来战争的格局形式缺乏合理的预判,履带式装甲车辆的研发进展缓慢,直到一战前都没有什么实质性的成果。

【图2:奥匈帝国的装甲车】

1911年10月,一位名叫根瑟·博斯汀(Günther Burstyn,1879-1945)的奥匈帝国中尉工程师向位于维也纳的奥地利战争办公室提交了一份设计方案和一个木质比例模型。同时他也将设计方案递交给了柏林的德国战争部。

【图3:根瑟·博斯汀照片】

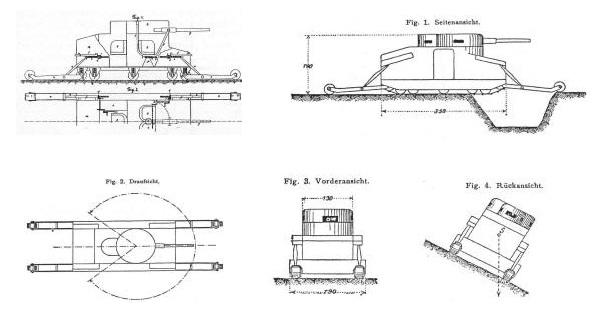

博斯汀将这款战车定名为Motorgeschütz,意为“机动火炮”(Motor-gun),其设计基础即是日后名噪一时的美国霍尔特拖拉机。这款战车长约3.5米(除轮架外),高1.9米,宽1.9米,采用了一个较大的厢式车体,在车体顶端安装了一个圆形炮塔,配置一门30-40毫米级别的小口径火炮。该车炮塔后方车体上安装了一个小型观察塔,造成了一个60度左右的旋转盲区。此外还在车体上安装了两挺7毫米机枪。

【图4:“机动火炮”前侧】

该车全重大约7吨,设计装甲厚度为4-8毫米,可以抵挡当时的大部分机枪子弹。装备了一台60马力的卡车发动机,使得其设计最大公路时速29公里,越野时速8公里,速度指标大幅优于一战各国实际制造的坦克。这款战车最大的设计特点是在两条履带的前后各安装了一个辅助轮架,从而大幅提升了越野特别是越障、越壕性能。这些轮架可以在限定范围内调节,从而协助车体越过更宽的壕沟以及更为复杂的地形。

【图5:“机动火炮”后侧】

可惜的是,如此具有前瞻性、仿佛是后世穿越而来的战车设计却被奥地利战争办公室退回了,理由与设计毫无关系但却令博斯汀无法反驳——战争办公室没有资金去制造一辆如此复杂的原型车,博斯汀本人也与各工厂毫无交往,无法联系一家工厂执行他的设计方案。而他投递到德国战争部的文件则干脆石沉大海毫无消息。就这样,一个令人眼前一亮的“史前”坦克设计案被掩盖在了了历史的尘埃之中。

【图6:“机动火炮”设计图】

平心而论,博斯汀的这个设计案相比其他早期箱式、菱形坦克设计领先不少,很有可能是第一款采用了旋转炮塔设计的履带式装甲战车。虽然其辅助轮架设计可能并不可靠,但这也是注重越野机动、强调复杂路况作战的前卫设计。在履带式装甲车辆还处在摸索期的1911年能设计出如此的方案,可见博斯汀确实是个鬼才。可惜,外强中干的奥匈帝国无力将其变现,德国在新式战斗车辆的设计上又颇为保守拒绝创新。我们不难想象,如果当年德奥两国能够大力扶持这个项目,则同盟国很有可能在战前先行拥有坦克,一战的结局也就可能会发生天翻地覆的变化。

【图7:“机动火炮”越野方式】

历史没有如果,博斯汀的“机动火炮”虽然进行了简化修改以图使战争办公室接受,但还是于1912年被彻底否决。同盟国中也只有德国在一战末期设计制造了有限的几款坦克。幸运的是,在维也纳的军事史博物馆门前摆放着一辆原尺寸大小的该车模型,也算是博斯汀中尉和他的机动战车在军事史上留下了痕迹。

【图8:维也纳军事史博物馆门前的“机动火炮”模型】

一战的铁皮脑洞们1:奥匈帝国的机动火炮

未经允许不得转载:BB姬 » 一战的铁皮脑洞们1:奥匈帝国的机动火炮

相关推荐

- 暂无文章

BB姬

BB姬