吃鱼被鱼刺扎到是痛苦的经历,如果一位吃货嘴上卡了62根刺,会是什么样的感受呢?2017年,迪恩(Mason N. Dean)等人发表在《皇家学会开放科学》(Royal Society Open Science)上的一篇论文,就记录了这样一个疼痛的故事。故事的主角是一个尖犁头鳐(Rhynchobatus sp.)嘴的骨架标本,里面嵌着62个大于2毫米的尖刺,其中最大的达到3.55厘米!

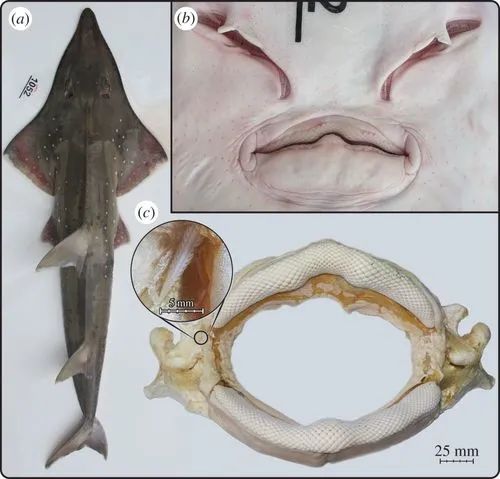

a,在南海捕获的一条澳洲尖犁头鳐(Rhynchobatus australiae) ;b,澳洲尖犁头鳐的嘴、鳃孔和鼻孔,c,本次研究使用的标本,放大部分可见上面嵌着拥有锋利锯齿的刺。图片:Mason N. Dean et al. / Royal Society Open Science (2017)

犁头鳐泛指鳐形目(Rajiformes)犁头鳐科(Rhinobatidae)的许多物种,在我国主要分布在东海及南海海域。它拥有一副看一遍一辈子不会忘记的,三角形或半圆形的脸庞,英文俗称为Guitarfish,源于老外觉得犁头鳐长相类似吉他乐器。

读者们在现实中很少目睹这类怪鱼,一方面是由于犁头鳐这类鱼多生长缓慢,繁殖率低,因此种群数量少,另一方面是犁头鳐中的许多物种由于遭受或多或少的过度捕捞,目前资源量已明显减少,即便是天天出海捕鱼的渔民们也难得一见。

达尖犁头鳐。图片:Brian Gratwicke / Wikimedia Commons

一条线的好吃鬼

犁头鳐生息在热带到温带近海泥沙底质的底层水域,别看它全身扁平,小嘴只是一条裂缝,犁头鳐可谓是为了生存,拼尽全力,将海底能吃的都吃上一遍了。除了海底生息的小型鱼类,章鱼等身体柔软的动物外,连具有坚硬外壳的甲壳类,贝类,甚至是其他鳐鱼等同类,都能成为犁头鳐的口中美食。

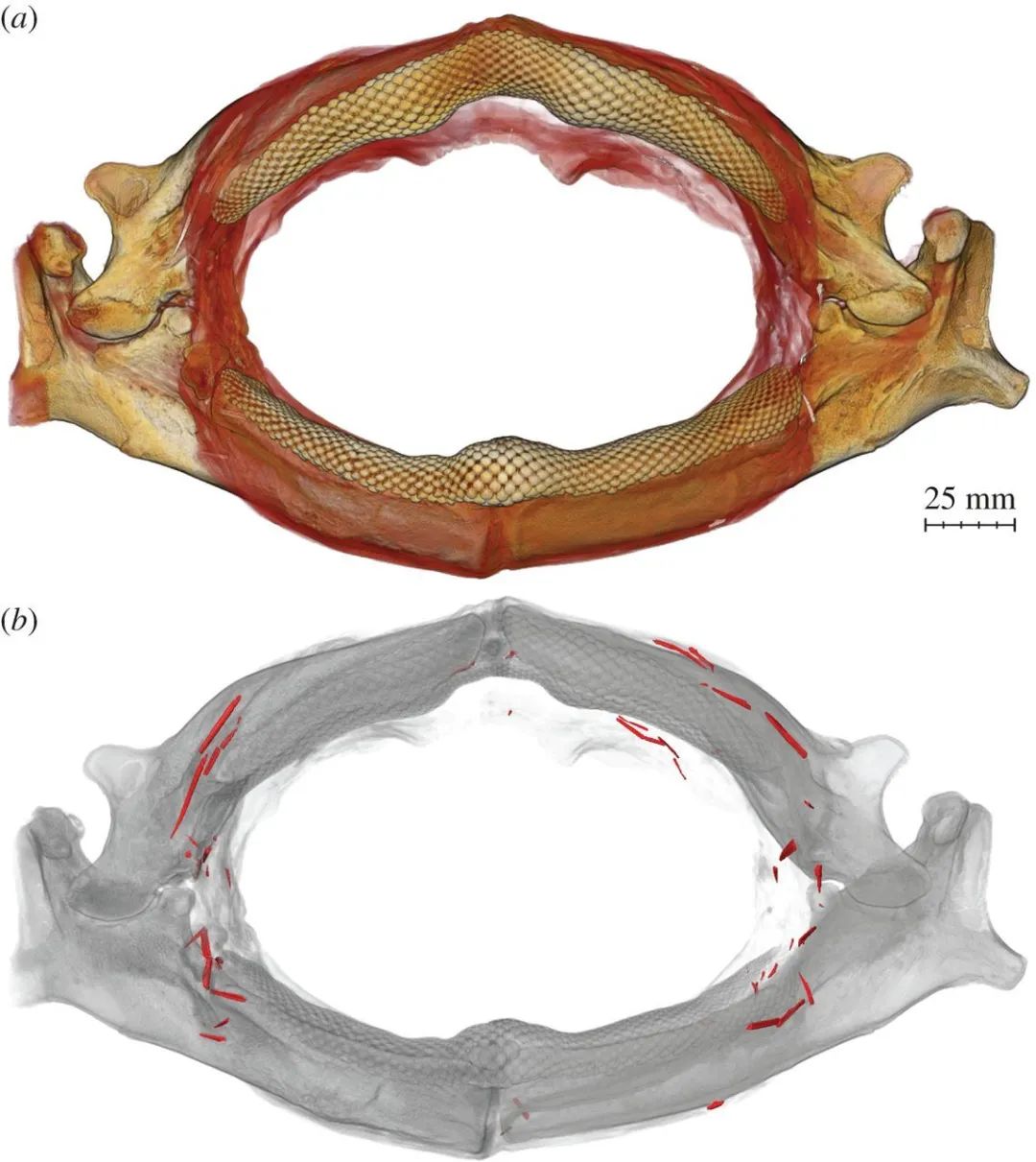

这还要从犁头鳐的嘴巴构造说起。相比近亲鲨鱼具有不断更替的尖锐牙齿,犁头鳐类中许多反而拥有一副扁平的牙齿,牙齿低矮,钝粗不平(heavily-ridged)。这样的牙虽说不利于给猎物致命一击,但是强大的摩擦力确保到口的猎物难以逃脱,此外扁平化的牙齿使得能更好地施加重叠压力,有助于犁头鳐碾碎到口的猎物,无论是相对柔软的鱼类、头足类;亦或是外骨骼坚硬的甲壳类等。

犁头鳐圆钝的牙齿排列成网格状。图片:Mason N. Dean et al. / Royal Society Open Science (2017)

由于犁头鳐的眼睛和嘴并不长在一个平面上,因而犁头鳐进食也依靠嗅觉等来辅助将猎物准确送到口中。犁头鳐捕食还有一个问题,由于嘴长得实在是太平面化了,不像其他动物能伸缩嘴部或身体其他部分,把食物送入嘴中。犁头鳐需要依靠另一平面协助将食物“塞”到它的口中,此类捕食方式注定了在犁头鳐确定食物就在嘴前时,会玩命地往前顶,将食物顶入嘴中。

墨尔本菲利普港湾(Port Phillip Bay)的犁头鳐捕食蜘蛛蟹,努力将蜘蛛蟹推入口中。图片:Pang Quong / youtube

痛苦的一餐

由于犁头鳐本身的生息环境属于底层、物种资源量较少、属于非经济物种等诸多因素,使得人们对犁头鳐的生态并非十分了解。就拿它的食谱来说,很少人知道,大尺寸的犁头鳐对同属于软骨鱼大家族的鳐鱼或魟(hóng)鱼也不放过。虽然犁头鳐的攻击能力甚弱,但是只要嘴大依旧可以弥补,而嘴大就只能靠成(吃)长(胖)到一个尺寸来实现。

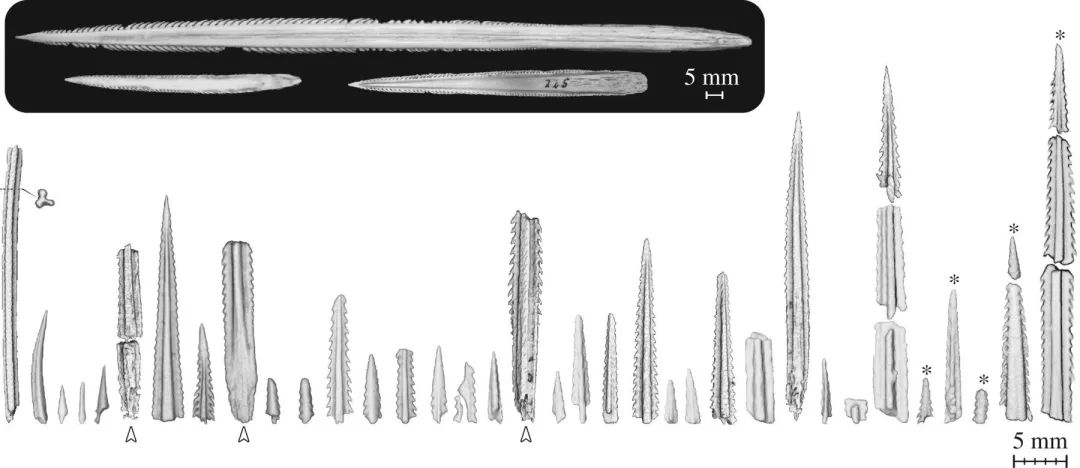

犁头鳐捕食鳐鱼或魟鱼的视频并未见到,但通过分析风干的犁头鳐颌骨标本,可以发现一些大尺寸的犁头鳐,颌骨嘴角四周的软组织扎有一些刺魟等其他魟或鳐的刺碎片。例如开头提到的犁头鳐嘴,大部分嵌在里面的异物,都是刺魟的尾刺,边缘有着锯齿状的倒刺。据推测,这些刺来自25~30条刺魟,此外还有两根角鲨(squalid shark)背鳍的刺,和若干硬骨鱼背鳍的刺。当初犁头鳐为了把食物‘拱’进嘴,可谓吃了不少苦头。

犁头鳐嘴里找到的刺,宛如一个兵器库。图片:Mason N. Dean et al. / Royal Society Open Science (2017)

满嘴是刺的犁头鳐说明两件事。第一,魟或鳐的刺对犁头鳐不能造成致命伤害,第二,哪怕捕食魟鱼等具有攻击性的软骨鱼会吃尽苦头,但犁头鳐为了食物值得反复尝试。许多种类魟鱼的尾刺具有神经毒性,如果人类被扎到,轻则肿痛,重则有生命危险。著名的鳄鱼猎手史蒂夫·欧文就是因为不幸被魟鱼刺到心脏附近部位,最终抢救无效离世。魟鱼在我国近海鱼类的毒性可谓数一数二,而这一切在犁头鳐面前似乎无法奏效。

西方神秘生物始祖

犁头鳐的腹面具有一张让人印象深刻的“脸”,那实际上是它外观跟人类脸庞接近的腹部器官。用来进食的嘴形状类似于人类的嘴,加上鼻孔及周边的腮孔,仿佛一张怪异的脸,随着嘴部和鼻孔的运动,露出跟人脸类似的表情变化。

历史上,英国水手将在海上捕获到的犁头鳐(一般是小规格个体)稍作修整,比如剪开尾部形成类似人类两条腿的特征,之后将其风干,刷上防腐材料后制成码头纪念品出售给游客。犁头鳐宽大的胸鳍迭加腹部类似人脸的构造,造型十分诡异,称为Jenny Haniver。也有使用其他鳐鱼制成的Jenny Haniver。

下方高能,请非战斗人员撤离:

你除了惊讶“这是不是传说中的人鱼干尸?”外,能否发觉这是一只晒干的鳐鱼(物种未知)?图片:Malcolm Lidbury (aka Pinkpasty) / Wikimedia Commons

除了美人鱼,也有制成飞龙、天使等形象的干犁头鳐。这独特的水手文化经过一段时间的传播及发展,就被人们记载为“来自海里或外星球的未知生物”,有了神秘色彩。

做成怪兽形的Jenny Haniver。图片:Didier Descouens / Wikimedia Commons

萌鱼亟需关注

犁头鳐虽非经济物种,但可以食用,肉可烹饪后食用或加工成鱼肉制品,皮可干燥制成鱼皮,鳍可制为鱼翅。不仅国人吃,国外如果捕获到非保护种的犁头鳐,也可能会把它吃掉。

但在我国近海,由于受到近岸环境污染、过度捕捞、鱼类减少等诸多因素的影响,部分生息在我国沿海的犁头鳐品种,如圆犁头鳐(Rhina ancylostoma)、达尖犁头鳐(Rhynchobatus djiddensis)被IUCN列为极危(CR)类别,斑纹犁头鳐(Rhinobatos hynnicephalus)等被列为近危(NT)类别。其他许多种类的犁头鳐由于缺乏资料等诸多因素限制,虽未被收录在保护物种中,但由于常年的过度捕捞等影响,实际种群数量可谓岌岌可危,亟需人类的保育关注。

环吻犁头鳐(Rhinobatos productus)腹面奇特的“脸”。图片:Greg Hume / Wikimedia Commons

对于犁头鳐,由于涉及物种众多,且普通消费者不能轻易辨别,最简单便是减少或避免消费、食用此类鱼,从市场端降低对此类产品的需求。现在许多人已经明白,不食用鲨鱼等软骨鱼的鱼鳍所制成的鱼翅,具有保护生态平衡的意义。另外犁头鳐本身肉相对较少,相比让其盘中餐,保护其在海里自由遨游,让我们共有的海洋多一些奇特的“外星人”,可谓意义更为重大。

BB姬

BB姬